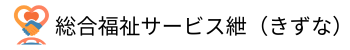

墓じまい後の供養方法は海洋散骨・樹木葬・納骨堂・合同墓・手元供養の5つ。費用・手間・将来性を比較し、家族に合う選び方を解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。

墓じまいを終えたあと、「さて、この遺骨はどうしたらいいのか…」と戸惑う方はとても多いんです。お墓を閉じた先の供養の形には、いくつか選択肢があります。それぞれに費用や手間、将来性の違いがあるので、まずは全体像を整理してみましょう。ここを押さえておくと、自分や家族に合った方法が選びやすくなりますよ。

それぞれの特徴を知っておこう

墓じまい後の供養には、大きく分けて5つの方法があります。

- 海洋散骨:自然に還すスタイルで、維持費不要

- 樹木葬:樹木の下で眠る新しいお墓の形

- 納骨堂:屋内で管理され、アクセスが便利

- 合同墓(永代供養墓):後継者がいなくても安心

- 手元供養・自宅供養:小さく遺骨を残して身近に供養

例えば、「子や孫に負担をかけたくない」なら散骨や合同墓が向いていますし、「お参りに行ける場所がほしい」なら樹木葬や納骨堂が安心材料になります。

✅ どの選択肢も正解・不正解はなく、自分の価値観と家族の状況に合うかどうかが大切なんですよ。

それぞれの具体的な特徴や費用感については、次の章で一つひとつ見ていきましょう。

もし「散骨って実際どんな流れ?費用は?」と気になる方は、専門業者の資料を眺めてみるとイメージが湧きやすいですよ。

→ 海洋散骨のプランを見てみる

墓じまいのあと、自然に還りたいと願う方が増えていて、その代表が海洋散骨です。海に粉骨したご遺骨をまく方法で、費用の負担が軽く、次の世代に管理を残さない点で注目されています。ここでは、費用感と準備、それから良い面と不便な面を一緒に見ていきましょう。

費用相場と必要な準備

海洋散骨には大きく3つのプランがあります。

- 個別チャーター(貸切)

15万〜50万円ほど。船を貸し切り、ご家族だけでゆっくり見送りができます。日時の調整もしやすいんですよ。 - 合同プラン

10万〜20万円ほど。複数のご家族が同じ船に乗り、順番に散骨を行います。低コストで参加しやすいのが特徴です。 - 代行(委託)プラン

5万円前後。遺族は乗船せず、業者が代わりに散骨してくれます。散骨証明書や写真で安心できる仕組みがあります。

準備としては、必ず粉骨(直径2mm以下)が必要です。これは遺骨だと分からないようにする配慮であり、厚労省のガイドラインでも推奨されています。また、散骨は沖合の一定距離まで出て行うのがマナー。副葬品は自然に還る花びらやお酒などに限られます。

✅ 喪服ではなく平服での参加が望ましく、服装や靴も船に乗ることを意識すると安心ですよ。

メリット・デメリット(自然回帰とお墓参りの不便さ)

メリット

- お墓の10分の1ほどの費用で済む

- 維持費・管理料が不要

- 後継者がいなくても安心

- 故人の「自然に還りたい」という願いを形にできる

デメリット

- お墓参りのように「決まった場所」がない

- 親族に理解を得にくい場合がある

- 一度散骨すると遺骨は戻らない

たとえば、「子どもに負担をかけたくない」と考える人には大きな安心ですが、「手を合わせる場所がほしい」と思う方には物足りなく感じることもあります。その場合は、遺骨の一部を手元供養として残すなどの工夫もできますよ。

✅ 海洋散骨は、自然と一体になる気持ちと、将来の負担を軽くできる供養方法です。「お墓参りできないのでは…」と心配な方も、手元供養や年忌法要クルーズなどを組み合わせれば安心して続けられます。

墓じまいをした後、「お墓は持たなくていいけど、やっぱり手を合わせられる場所がほしい」という方に選ばれているのが樹木葬です。自然と寄り添いながらも、従来のお墓に近い安心感を得られるのが特徴なんですよ。

樹木の下に眠る新しい供養スタイル

樹木葬は、墓石の代わりに樹木や花を墓標として眠る方法です。専用の区画に遺骨を埋葬し、その上にシンボルとなる木や花が植えられていることが多いですね。

こんな特徴があります。

- 自然に囲まれた落ち着いた雰囲気

- 墓石を建てないので費用が抑えられる

- 宗派を問わず選びやすい

例えば、都心近くの霊園では「桜の木の下」「バラ園の一角」など、思い出に残る景観の中で眠れるケースもあります。花や緑と一緒に供養できるので、従来のお墓よりも柔らかい印象を持たれる方が多いですよ。

✅ 「自然に還りたいけれど、参拝できる場所は残したい」という方には、ちょうど良い折衷案になるんです。

費用と将来性(永代供養付きが主流)

樹木葬の費用は一人あたり30万〜80万円前後が相場です。区画の場所や広さ、霊園の立地によって幅があります。

- 個別区画タイプ:40万〜80万円程度

- 合同埋葬タイプ:20万〜40万円程度

維持費については、永代供養付きが主流になっているため「子や孫が管理を続ける必要はない」点が大きな安心です。年間管理料が別途かかる場合もありますが、1〜2万円程度と比較的抑えられています。

将来性という面では、お墓じまいの心配がほとんどありません。樹木やシンボルが霊園全体で管理されるため、無縁墓になってしまうリスクが小さいのです。

✅ 墓じまい後、「新しくお墓を建て直すのは大変だけど、自然の中で静かに眠りたい」と考える方にとっては、樹木葬が現実的で温かい選択肢になりますよ。

墓じまいをしたあと、「雨の日でも気軽にお参りできる場所がほしい」と思う方に人気なのが納骨堂です。屋内型なので天候に左右されず、駅近にある施設も多く、アクセスのしやすさで選ばれています。

屋内型でアクセスしやすい供養方法

納骨堂は、屋内に遺骨を安置する施設で、個人用のスペースが用意されています。お参りは、専用カードや受付で管理されていて、防犯や清掃もしっかり整っています。

特徴をまとめると…

- 駅近や市街地に多いため通いやすい

- 室内なので天候を気にせず参拝可能

- 建物全体を管理してくれるので掃除や維持管理の手間が不要

例えば、「高齢になって郊外の霊園まで行くのは大変」という方でも、近場の納骨堂なら無理なく続けられます。

✅ 「身近に手を合わせる場所を残したい」という希望に応えてくれるのが納骨堂なんです。

ロッカー型・仏壇型の費用比較

納骨堂には大きく分けてロッカー型と仏壇型の2タイプがあります。

| タイプ | 費用相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| ロッカー型 | 20万〜60万円 | シンプルで低コスト。骨壺を棚に安置する形態 |

| 仏壇型 | 50万〜150万円 | 個別の仏壇を持てるタイプ。参拝スペースが華やか |

※いずれも年間管理料が1万〜2万円程度かかることが多いです。

ロッカー型は費用を抑えたい方に向いており、仏壇型は「手を合わせるときの雰囲気を大事にしたい」方に選ばれています。どちらも永代供養付きが主流なので、後継者がいなくても安心ですよ。

✅ 墓じまい後、「手軽さ」と「安心」を両立させたいなら、納骨堂はとても現実的な選択肢だと思います。

墓じまいのあと、「お墓の継承者がいないからどうしよう」と悩む方に安心なのが合同墓(合祀墓・永代供養墓)です。複数の方の遺骨を一緒に納め、寺院や霊園が永続的に管理してくれるスタイル。将来にわたって「無縁墓」にならない点で、多くの方が選んでいます。

後継者がいなくても安心のスタイル

合同墓は、個別の区画ではなく一つの大きなお墓に複数の遺骨を埋葬します。寺院や霊園が責任を持って管理してくれるため、子や孫に負担をかけずに済むのが最大の安心材料なんですよ。

特徴をまとめると…

- 後継者がいなくても供養が続く

- 永代にわたり管理される

- 費用が比較的抑えられる

例えば、「一人暮らしで子どももいない」という方でも、合同墓を選んでおけばずっと安心です。

✅ 「管理の心配を残したくない」という方にとって、合同墓はとても心強い選択肢になります。

初期費用と管理料の有無

合同墓の費用は一人あたり10万〜50万円前後が相場です。立地や施設の規模で差はありますが、一般的なお墓に比べるとかなり低コストで収まります。

- 都心部の寺院系:30万〜50万円ほど

- 地方や郊外の霊園:10万〜30万円ほど

多くの場合、永代供養料に管理料が含まれているので、追加の維持費が発生しないケースがほとんどです。つまり、一度契約して納骨すれば、その後の費用負担はありません。

ただし、一部の霊園では「年間供養料」として1万〜2万円程度が必要な場合もあるので、契約前に確認しておくと安心ですよ。

✅ 墓じまい後、「シンプルに、そして確実に供養を続けたい」と考える方には、合同墓がぴったりなんです。

墓じまいをしたあと、「やっぱり遺骨をそばに置いておきたい」と思う方も少なくありません。そんな気持ちに寄り添えるのが手元供養・自宅供養です。お墓や納骨堂に預けず、自宅で大切に見守れるのが特徴なんですよ。

遺骨や遺灰を自宅で供養する方法

手元供養にはいろいろな形があります。

- 小さな骨壺に少量の遺骨を納める

- ペンダントやブレスレットに遺灰を収めて身につける

- ミニ仏壇やフォトフレームと一緒に飾る

例えば「仏壇を持たない家庭」でも、写真と小さな骨壺をリビングに置くだけで、日常的に手を合わせられる空間ができます。

✅ 「すぐそばで見守ってほしい」という想いを叶えられるのが手元供養なんです。

費用・注意点・続け方

費用は選ぶ品によって幅があります。

- 小型骨壺:1万〜5万円

- アクセサリー型:2万〜10万円

- ミニ仏壇セット:5万〜15万円

お墓や納骨堂と比べると、初期費用はぐっと抑えられます。

注意点としては、遺骨をすべて自宅で保管する場合、将来ご家族が迷うこともある点です。「どこかに納め直すのか、そのまま残すのか」をあらかじめ話し合っておくと安心ですよ。また、地域によっては条例や慣習の違いがあるので、トラブルにならないように配慮が必要です。

続け方はとても自由です。毎日ろうそくを灯す方もいれば、命日や特別な日にだけお花を添える方もいます。大切なのは、無理なく心を寄せられる形を選ぶことです。

✅ 墓じまい後も「つながりを感じながら日常に寄り添える」手元供養は、心の支えになる方法ですよ。

墓じまいのあとに選べる5つの供養方法を一通り見てきましたが、実際に決めるとなると「費用」「手間」「将来性」を比べてみたいですよね。ここでは一覧で整理し、選びやすくなるようにまとめました。

比較表(費用感・手間・後継者負担の有無)

| 供養方法 | 費用相場 | 手間 | 後継者の負担 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 海洋散骨 | 5万〜50万円 | △ 粉骨や船の手配が必要 | なし | 維持費ゼロ。自然に還れるが、お墓参りの場がない |

| 樹木葬 | 30万〜80万円 | ○ 契約後は霊園が管理 | ほぼなし | 樹木や花が墓標。永代供養付きが多く安心 |

| 納骨堂 | 20万〜150万円+管理料 | ○ 屋内で参拝しやすい | 少ない | 駅近などアクセス良好。ロッカー型と仏壇型あり |

| 合同墓(永代供養墓) | 10万〜50万円 | ◎ 一度納めれば終了 | なし | 複数人と一緒。無縁墓にならず安心 |

| 手元供養 | 1万〜15万円 | ◎ 自由で柔軟 | 将来は家族判断 | 自宅や身近に置ける。心のつながりを保てる |

✅ 費用を最も抑えたいなら「手元供養」や「海洋散骨」、

✅ 手間や後継者の不安をなくしたいなら「合同墓」や「樹木葬」、

✅ アクセスや参拝のしやすさを重視するなら「納骨堂」。

どれも一長一短があるので、「自分が大切にしたいこと」を基準に選ぶのが一番なんです。

✅ 墓じまい後の供養に正解はありません。大切なのは「自分と家族に無理のない形」で続けられること。安心して選べるように、まずは比較検討から始めてみましょう。

ここまで墓じまい後の5つの供養方法を見てきました。どの方法にもメリットと注意点があり、正解は一つではありません。大切なのは「誰にどんな負担を残したくないのか」「自分はどんな形で供養されたいのか」という視点です。

費用を抑えたい方、自然に還りたい方、参拝できる場所を残したい方…。それぞれの想いに合った選択肢があります。✅ そしてどの方法を選んでも、故人を大切に想う気持ちがあれば、それは立派な供養になるんですよ。

まずは今回の比較を参考に、ご家族と話し合ってみてください。きっと「うちに合った答え」が見つかるはずです。